韩军:传承精神基因 涵育城市文明

发布时间:2017-03-15 00:00:00

信息来源: 本站

作者: fdwmw

阅读次数:

1766

3月13日,全国人大代表、安徽省宣城市市委书记韩军做客中国文明网《两会话文明》访谈栏目,畅谈宣城文明城市创建。以下为访谈精华摘编——

3月13日,宣城市委书记韩军(左)接受中国文明网专访。中国文明网 邵紫晖 摄

创建全国文明城市必须是“一把手”工程

主持人:2015年,宣城市获得了全国文明城市提名奖。作为市委书记,您对于争创全国文明城市这件事怎么看?

韩军:文明创建工作是当前贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,践行中国特色的社会主义核心价值体系最重要的一项工作,也是城市品牌最有影响力、最综合、最全面的一个反映。第一方面,创建文明城市是一个城市经济、社会、政治各方面发展的综合反映,在整个城市品牌中,它是处于综合龙头地位。第二方面,文明城市在创建的过程中,必须突出人民性,必须坚持创建为民、创建靠民、创建惠民的理念。第三方面,文明城市创建是一项综合工程,既是精神和意识形态的反映,又要有一定的物质基础、客观条件做保证。因此,它必须是“一把手”工程,必须自上而下、全覆盖地推动。所以在文明城市创建的过程中,既要体现综合性,更要体现全面性。

韩军接受中国文明网专访。中国文明网 邵紫晖 摄

受尊重是百姓“获得感”的最高境界

主持人:习近平总书记多次谈到要让人民群众有更多的“获得感”。我想这也与全国文明城市创建工作的出发点和落脚点是相吻合的。您认为这个“获得感”都包含哪些内容?

韩军:习近平总书记强调我们党要执政为民,践行群众路线,就是让人民群众过上更加美好的生活。要具体说来,就是要让人民群众有更好的教育,更好的医疗,更好的就业。这些话在我们文明创建的各个方面、各个环节都是最直接、最重要的反映。中央文明办确定的全国文明城市测评标准涵盖市民工作生活、生存发展的各个方面,我认为是“获得感”最直接的体现。在老百姓最直观的感受中,可能这几方面更为重要。

第一,老百姓一定要有生活的充足感、满意感。也就是说,老百姓的腰包要鼓起来,钱袋子要满起来,同时物价水平要保持相对稳定,购买力要持续稳步提高。所以我们这几年来,宣城的人均可支配收入每年都在迈进,2012年宣城是全省第10名,去年年底上升为全省第4名。

第二,老百姓要有安全感。丰衣足食以后,人们在出行、消费各个方面要有实现自己愿望的空间,所以生活的空间、生活的环境一定要让老百姓放心。从这个意义上来讲,这几年来宣城群众对社会综合治理的满意度、对司法公安干警的满意度在安徽省都处在前列。

第三,要有能够实现百姓愿望的客观条件,也就是他的生存空间要美、要整洁,要有秩序,要引人入胜。这几年,宣城在城市中心城区建设上加大投入力度,平均每年的投资力度都在150亿元以上。老百姓出门500米肯定能见到绿,很多地方推窗就见绿,应当说是一个非常宜人的环境。

第四,老百姓生活要体面,要有尊严,要受人尊重。这从人的心理上来讲是最高境界,是最理想的状况。宣城老百姓目前生活自豪感很强,自信心在提升,这种感觉来自老百姓心底最深处,是最高层次、最高境界的“获得感”。

韩军接受中国文明网专访。中国文明网 邵紫晖 摄

打造生态文明建设的“宣城样本”

主持人:在刚刚结束的安徽代表团媒体开放日上,您在形容宣城时提到了几个关键词:红绿相间、黑白分明、古香古色、养生福地,这里面是不是也包含了宣城的生态文明理念?您可否为我们勾勒一下,所谓生态文明建设的“宣城样本”是什么样的?

韩军:习近平总书记说,“生态环境没有替代品”,“绿水青山就是金山银山”。李克强总理在今年的政府工作报告中又进一步强调,“加大生态环境保护治理力度”,“坚决打好蓝天保卫战”。这从号召的角度,从要求的角度,赋予了我们保护好生态环境的神圣使命。从发展而言,生态环境是最持久,也是最不可复制的竞争优势和资源条件。宣城地处江南,是鱼米之乡、富饶之地,生态环境非常好,我们有12340平方公里的土地,60%以上都是山区、丘陵,还有接近5%左右的水面,星罗棋布、山水相连、移步换景。环境好,生态好,是宣城最典型的优势条件。当然,建设生态文明、保护生态环境是一个持久的过程,优越的生态环境所带来的经济、社会等方面的效益现在也是越来越明显。

我说宣城是红绿相间、黑白分明,实际上这也是宣城在生态环境和旅游资源方面标志性的符号。“红”是红色旅游,宣城的泾县是新四军江南军部所在地,皖南事变就发生在泾县茂林镇。我们还有其他方面的红色资源。绿色资源更是遍布其间,现在全市有22处4A级景区,1处5A级景区。古色古香就更有典型性了,宣城是“和谐文化”的发祥地,是“徽文化”的重要发源地,绩溪是徽菜之乡、徽商故里。黑白分明,黑指的是文房四宝中的重要元素,白色也反映的是文房四宝文化的另外一个特色,宣纸、宣笔、徽墨、宣砚,四样东西宣城都有,因此,可以说宣城是文房四宝之城。

韩军接受中国文明网专访。中国文明网 邵紫晖 摄

“美丽乡村”更重要的是乡风文明

主持人:党的十八大以来,习近平总书记多次强调“美丽乡村”建设的重要思想。宣城的美丽乡村建设,打的又是哪张“牌”呢?

韩军:宣城启动“美丽乡村”建设比较早,成效也比较明显。我们在安徽省提出“三线三面”治理的基础上,又进一步丰富内容,提出建设“三线四边”,开展村庄环境的综合整治,除了卫生秩序以外,目前全市90%以上的村都对垃圾处理、污水处理建设了相应的设施,进一步对影响农村环境的重要污染源进行控制。

当然,“美丽乡村”建设不仅仅是建设工程方面的举措,更重要的是,还要在农村培育乡村文明,让乡俗民约、村规民约发挥好引领文明风尚的作用,这样才能使农村更加美丽。在这些方面我们也在持续开展活动。

我们推进文明城市创建不仅仅是中心城而是创建全域文明,是在全市12340平方公里的范围内来创建文明城市,这应当说是一种创新,也是自我挑战。所以我们在推进文明城市的创建过程中,“美丽乡村”也是一个重要的内容。这几年对“美丽乡村”的建设每年都进行进行观摩、比较,除了形成一批文明村的典型以外,整体水平进一步推进。2015年,全国共评选了十条“中国最佳乡村旅游精品线路”,安徽省唯一的一条就在宣城。

韩军接受中国文明网专访。中国文明网 邵紫晖 摄

“中国好人”过万是社会文明的里程碑

主持人:前不久,全国道德模范与身边好人现场交流活动刚刚在宣城落下帷幕。在交流活动现场,有哪些细节或者环节令您非常难忘或者感动?

韩军:这次现场交流活动有五起“中国好人”事迹被搬上舞台,应当说每个故事都让人热泪盈眶。我印象很深的,像宣城长途汽车站工作人员黄仕娟,不顾危险,智斗犯罪分子。还有“时代楷模”高思杰,做新闻工作20年,19个春节是在工作岗位度过,而且在失去爱女的情况下,仍然不忘自己的职责,始终把镜头对准人民,奉献了对人民的大爱。

这场活动在宣城举行,我们每个在场的,包括没有到现场的人都深受教育。中央文明办主办、中国文明网承办的“我推荐我评议身边好人”活动历经十年,推选出的“中国好人”突破了万人,这是一个了不起的数字,更是中国文明社会进程的一个重要的引领,也是里程碑式的大事件。每一个中国好人都有一段感人至深的故事,都是一种精神的弘扬,更是一种文明的接力。

韩军接受中国文明网专访。中国文明网 邵紫晖 摄

从“宣城好人”到“好人宣城”

主持人:在交流活动的现场,您当时做了一个承诺,“从现在起,宣城市内所有景区对中国好人和全国道德模范及其家属终身免费开放”。除了在关爱和礼遇好人方面下功夫,宣城在打造“好人宣城”这个城市品牌的过程当中,还有哪些优势和特色的做法?

韩军:尊重好人,支持好人,关注好人在城市文明发展过程中,已经成为一种社会风尚。在宣城关心好人、学习好人、做好人等行为可以说是遍布城乡。我觉得这是由宣城的几种“基因”决定的。

第一,宣城是文化之乡,历史文化传统底蕴非常深厚,重善向德是宣城人民骨子里流淌的基因。宣城历史上有众多的地方文化,它们的来源有一个重要渠道就是优良家风家德的传承。宣城的胡氏、姜氏、吴氏、梅氏等家族文化是宣城突出的特色地方文化。

第二,新时期,我们将注重、弘扬和发掘传统文化的文明基因和文明城市创建紧密地结合在一起。比如去年出台了专门对好人和道德模范关心、教育的奖励办法,而且明确了对好人、道德模范和其他的体系里面相关称号的支持方式,在全社会形成了一种很鲜明的导向。

第三,一方面在树立好人,另一方面关心好人面临的生活困难,不能让好人流血流汗又流泪。不仅是“中国好人”、“宣城好人”,宣城有对各类先进人物都进行不同的帮扶体系。

第四,在城市建设中,在各方面的宣传中,进一步弘扬好人文化。宣城在安徽省率先建立了“中国好人馆”、“宣城好人馆”。此外,我们还有好人一条街、好人社区,自上而下建设了好人机关、好人家庭,通过这种方式,让好人精神在各个地方都能够得到体现,让更多的人能够学习好人、成为好人。

韩军接受中国文明网专访。中国文明网 邵紫晖 摄

主持人:今年二月,宣城成立了安徽省首个“公民道德建设促进会”,这是个什么性质的组织?成立促进会的初衷和要达到的效果是什么?

韩军:“公民道德建设促进会”是由民间发起,学习好人、弘扬好人、尊重好人、支持好人的组织,这个组织的建立一方面是宣城好人精神、好人文化组织化的结晶,同时也是响应中央文明办进一步弘扬好人精神,保护和鼓励好人善举的一个制度性保障平台。目的就是进一步倡导好人精神,凝聚社会力量,引领社会风尚。通过这个组织使“好人有好报”得到制度性保证,同时更好地宣传、引导好人精神,更好地褒奖好人事迹,从而使更多人做好人、学好人。

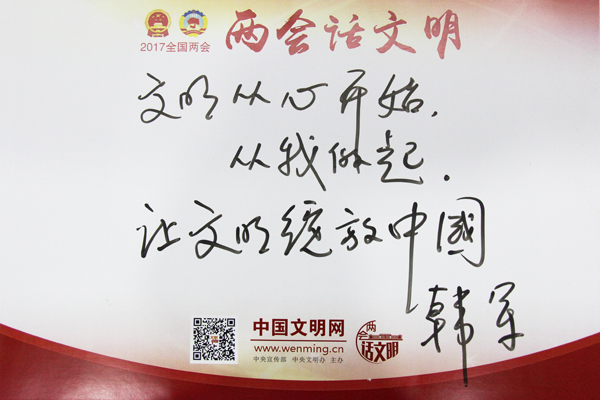

韩军为中国文明网书写文明寄语。中国文明网 邵紫晖 摄

丰厚的历史文化是宣城精神的源泉

主持人:每个城市的发展除了城市品牌之外,也有城市精神。宣城的城市精神是什么呢?

韩军:每个城市都是从历史中走来,面向未来,我相信每个城市都有自己的文化,更有自己的精神体现。我对宣城城市精神在此之前没有做深入的研究,也无法做准确的概括,但我想有这几点是非常突出的。

宣城精神第一个就是这个地方的人民热情淳朴,勤劳智慧,这也是我们徽文化、和谐文化、诗歌文化,还有文房四宝文化等方面能够产生的重要原因。

第二,宣城人民注重诚实守信、重信守诺,这是胡雪岩能够成为徽商领袖的一个重要的精神来源,也是今天宣城产业经济能够持续稳健发展的重要精神支撑。

第三,宣城始终回荡着开拓进取的创新精神。宣城人很聪明,在很多方面敢想敢试敢干,而且干得比说得还好,这是宣城人的一个特色。这些年来,安徽在县域经济发展方面,比较典型的宁国模式、广德速度、郎溪现象都诞生在宣城。

第四,我们也是从历史中走来,新四军在这个地方留下了光辉的足迹,更给宣城革命与发展留下了宝贵的思想财富。新时期,抓党建的重要精神来源就是新四军的“铁军”精神,因此,新四军的“铁军”精神是宣城精神的重要支柱。

第五,还有一个精神就是文房四宝精神,2015年,我们从加强干部队伍建设的角度出发,提出了新时期宣城的干部精神,要用文房四宝的制作过程来提炼,叫做精雕细琢,千锤百炼,刚柔相济、百折无损。具体讲,精雕细琢是讲宣砚的制作;刚柔相济是指宣笔的制作;千锤百炼就是指徽墨的制作过程;百折无损是指宣纸,你可以把它揉一成团,但是铺开以后,写字作画品质一点都不影响。这四句话很形象地概括出我们干部要经受住考验,这样才能成长。这是新时期宣城的干部精神。

韩军为中国文明网书写的文明寄语。中国文明网 赵洋 摄

创建全国文明城市要有思想上的转变

主持人:城市发展过程当中还会面临各种各样的问题和困难,您认为现阶段,对于宣城而言,文明城市创建工作最困难的是什么?

韩军:文明创建是“永远在路上”的一个过程,我们以文明城市的创建为引领,目的在于提升整个城市的文明素质,推进全社会的文明发展。

2013年,我们提出这个目标的时候,分歧很大。宣城历史悠久,但是作为现代化城市,还很年轻。2001年才撤地建市,城市基础设施相对薄弱,财力也不强。当时我们连省级文明城市都不是,所以我们在2013年提出创建全国文明城市的时候,很多同志包括干部心中都在打鼓:我们能不能够成为文明城市?什么时候才能创成文明城市?但是通过2013、2014、2015年三年的创建,我们全市上下坚定信心,拧成一股绳,我们在干的过程中,干部群众的思想观念发生了重大的变化,由过去的不敢想、不能信,变成了广大干部群众自然而然的自觉行动,成为心理一种意念的引领。我们在2015年顺利成为安徽省的文明城市,而且实现了“两级跳”,在成为省级文明城市的当年,获得了全国文明城市的提名城市。

这个过程反映了文明创建不仅是一个自然的物质条件转变的过程,重要的是一种思想境界转换的过程,这个过程也说明了我们党一直强调的“思想是引领行动的指南”,只要有思路,才会有出路。

文明城市创建永远在路上,要做到持久文明、全域文明,我们还有很多工作要做,还要进一步在有形和无形的两个方面用力,在软环境建设和硬环境改造方面加大力度。只有这样,文明才能长驻宣城,文明之风、文明的鲜花才能始终不断地绽放。

网站首页

网站首页  网站公告

网站公告  文明要闻

文明要闻  文明培育

文明培育  文明实践

文明实践  文明创建

文明创建  先进模范

先进模范